最近,读了张星波先生的一本散文集《梧桐夜雨》,张星波先生坚持写作50多年,发表三百多万字的作品,可谓是笔耕不辍,著作等身。我没有资格写什么书评之类的,简单谈谈自己的肤浅感受。首先吸引读者的是书的名字,《梧桐夜雨》给人一种诗意的朦胧美,特别是夜雨,给人一种无尽的思考,给人一种无限的希望,夜在不断地放长,梦在不断深沉,作者不停地深思,这书名也许有作者的期许和寓意在里面。

星波老师在自序中写道:海子说我有一间房子,面朝大海,春暖开花。在浏阳河畔,我也有一间房子,面朝河流,春暖花开,海子把温暖和美好用诗歌留下来,然后他离开了这个世界,我活在海子笔下温暖的人间,是不是更应该珍惜、传承和保护好已经拥有的这一切呢?这是一种浏阳人的情怀,是一种与生俱来的自豪感,可以说星波老师有一颗赤子之心。

星波老师还写道:从此,我便摆脱了孤独和寂寞,有了一个潜心读书和写字、终生坚守的领土。

你恋你的繁华,我守我的清欢。喧闹与安静,互不相扰,如此甚好。

他这种写作的态度也是我喜欢的态度,写作有时候还真是一种乐趣,外人可能不太理解,总认为写作的人迂腐和寒酸。其实,我们看另外一种人,看到的也是他们的狭隘和无知。

张星波老师说:我的散文创作根植于家乡大地,根植于浏阳这片广袤的沃土,这里的绿水青山、名胜古迹,这里的历史文化、人文精神,为我的写作提供了取之不竭、用之不尽的丰富养料。这或许是张星波老师的写作目的吧,这正是他为什么执着于文学的原因,这种执着源自于一种文化自信。

这本书的文体有散文和杂感随笔等。每一篇文章给人的感觉都很真实充满了人间烟火味儿,写的都是浏阳人身边的故事,我是一个地地道道的浏阳人,和作者一样生活在浏阳,他所描绘的都是我所熟悉的,经历过的,特别是写到浏阳的古巷,山乡,很容易产生共鸣。他笔下的淳口是我工作过的地方,他写到的夏布是我们浏阳的特产,这些栩栩如生的文字从他的笔下缓缓流了出来,多么亲切,多么自然。

《河湾巡礼》写到了浏阳几大河湾,其中一段是这样写的:第二站到了镇头镇的百步洲湾,亦称百步湾。洲长约600米,最宽处约200米。洲上树木葱茏,苇草密布,滩头滩尾鹰击长空,鱼翔浅底,河湾碧波荡漾,涛声如瀑,朝晖夕阴,气象万千。迈步百步洲,市水务局高级工程师、援外水利专家吕金武颇有感慨地对我说,20世纪80年代中期,刚刚大学毕业的他来洲上搞测量,那时生态环境良好,他在洲上还逮捉了一只野兔子回家。

我那时候正在镇头上班,我记得张星波老师打过我的电话,只是由于工作繁忙,没有和张老师多交流。说真的,我在镇头工作多年,他笔下的百布滩我再熟悉不过,我记忆最深刻的就是滩上的橘子,味道特别甜,只是张星波老师去的季节不同,没有品味水果,但是他对百步滩的那种描写很精确,很真实,很具有现场感。

星波老师在《道吾问禅》中写道:无须借助外部环境而守住本心,这种方式似乎更适合当今的我们。真可谓“心净则国土净”,佛家的根本经典《金刚经》便是教导人们如何“降伏其心”。即使身处灯红酒绿的闹市,只要内心不起妄念,那么,无须跨过兴华禅寺的门槛,仍能领略到佛教圣殿的清风明月。人,同样可以活得从容自在,额头上写着与生俱来的尊严。

我想,他对《金刚经》的领悟是深刻的,如何降伏其心真的是一个大课题,人无非就是控制自己的心性和情绪,控制了心性,也就看透了一切,自然会放下一切,然后你会发现,人生不过如此,空空如也。

星波老师写谭嗣同是这样的:谭嗣同的鲜血没有白流,他用年仅33岁的生命点燃了爱国、民主的火炬,召唤了一代代志士仁人为救国救民、实现民族复兴的伟大事业而慷慨献身。

谭嗣同的一生虽然短暂,但他为追求真理而英勇献身的爱国主义思想和精神,永远激励着浏阳河两岸5007平方公里土地上的149万家乡儿女,为建设省会副中心和湘赣边区域性中心城市、进军全国十强而不畏艰险,砥砺前行。

有一部分人对谭嗣同是有误解的,认为谭嗣同可以先避难再救国,完全可以不死,但是谭嗣同却选择了流血,张星波写到了浏阳人的精神内核,不怕牺牲,不畏艰难,这大概是浏阳人为什么能够挺进全国十强的原因吧,现在浏阳处于特殊时期,正需要这种精神。

苏轼很多人写,但是张星波写苏轼,却写出了不同的味道:仕途的不得意和现实的坎坷,终使苏东坡走出市井朝廷,将自己的精神世界更多地寄托于佛法禅意、青山秀水之中。在他被贬的黄州,在无人理会的彻底寂寞中,在他完全混于渔民樵夫的时刻,他彻底地醒悟了。过去的一切,使苏东坡经历下一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华。他,真正地成熟了——中国文脉也就聚集到了那里。

人生不如意事十之八九。他自在洒脱,空灵超然。面对人生道路上的磨难起伏,他终于能够风轻云淡地说出:“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。

张星波先生写到了文脉,什么是文脉,文脉是虚无缥缈的,文脉却是可以触摸的,他是也无风雨也无晴的洒脱,他可以是马云也可以是星云的收放自如。苏轼是一代文豪,很多人写,理解也全然不同,但是张星波老师写到了文脉,这大概是他一直坚持创作的原因。

张星波先生的这本书写得很有浏阳味道,男女老少都能够从中读出生活和人生的味道。我特别佩服张星波先生的执着,70多岁了仍然有一种老骥伏枥志在千里的精神,他笔耕不辍,勤奋认真的态度鼓舞着你和我。我深知,写作很多时候必须在安静的时候进行,甚至在深夜进行,不然在嘈杂繁忙的白天还真的写不出。我仿佛看见,一个年迈的身影,戴着老花镜,在灯下一个字一个字的书写,他不时眉头紧锁,不时翻阅资料,仿佛忘记了时间的流逝,那个夜晚或许下着雨,那个夜晚或许有星星,那是无数个夜晚,那是无数个漫长的夜晚。而我也是在一个下着雨的夜晚,静静地分享《梧桐夜雨》,我时而放下书听雨,我时而就着雨打玻璃的声音看书,那种感觉似乎在听一曲《雨打芭蕉》。

浏阳是一个文化大市,有许多喜欢文字的朋友,大家都在坚持自己的爱好,用自己的文字写好浏阳故事,而张星波老师始终是那个走在最前面的人之一。至于张星波写得怎么样,我想大家都有各自的看法,你们可以来翻翻这本书,看他如何讲浏阳的故事,讲得怎么样,你说了算。我期待,你把你的感想告诉我。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

-

盘扣式脚手架有哪些优点?四川远方模架告诉你答案!新浪网消息:四川远方模架科技有限公司位于四川省成都市,创建于2017年。公司拥有M60型盘扣脚手架总量达30000余吨,具有...

盘扣式脚手架有哪些优点?四川远方模架告诉你答案!新浪网消息:四川远方模架科技有限公司位于四川省成都市,创建于2017年。公司拥有M60型盘扣脚手架总量达30000余吨,具有... -

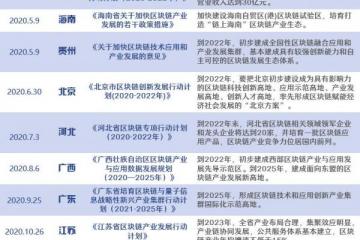

区块链如何跨越未来10年“十四五”时期,随着全球数字化进程的深入推进,区块链产业竞争将更加激烈。作为新兴数字产业之一,区块链在产业变革中发挥着重要作...

区块链如何跨越未来10年“十四五”时期,随着全球数字化进程的深入推进,区块链产业竞争将更加激烈。作为新兴数字产业之一,区块链在产业变革中发挥着重要作... -

三人篮球将首登奥运舞台 国家三人男女篮签署反兴奋剂为实现东京奥运会兴奋剂问题“零出现”的目标,近日,中国篮协反兴奋剂委员会分别前往山东济南和上海崇明训练基地,为国家三人男、女...

三人篮球将首登奥运舞台 国家三人男女篮签署反兴奋剂为实现东京奥运会兴奋剂问题“零出现”的目标,近日,中国篮协反兴奋剂委员会分别前往山东济南和上海崇明训练基地,为国家三人男、女...

-

注意!18日起,全省自北向南降雨

2022-05-18 13:23

-

工业和新能源汽车市场的推动下MCU产品增长强劲

2022-05-18 12:51

-

“海洋新物种”来了,全球首艘智能型无人系统母船正式下

2022-05-18 12:44

-

员工数腰斩去年营收同比增17%捷成股份2021年报遭

2022-05-18 12:32

-

中国发布首个智能农机技术路线图到十四五末形成一批商用

2022-05-18 12:24

-

如何解读00后的择业观第一批00后正式步入职场

2022-05-18 10:56

-

鉴于收入增速放缓网飞的财务报告没有达到预期公司决定解

2022-05-18 10:29

-

电商专班助力农村电商发展年均销售额超过5000万元

2022-05-18 10:21

-

1.众生药业R&D管道表R&D投资明显不足

2022-05-18 10:21

-

南方电讯信发系统助力亿达公司多媒体展厅音视频建设

2022-05-18 10:04